作者:柁柅

审校:紫参

编辑:荧惑

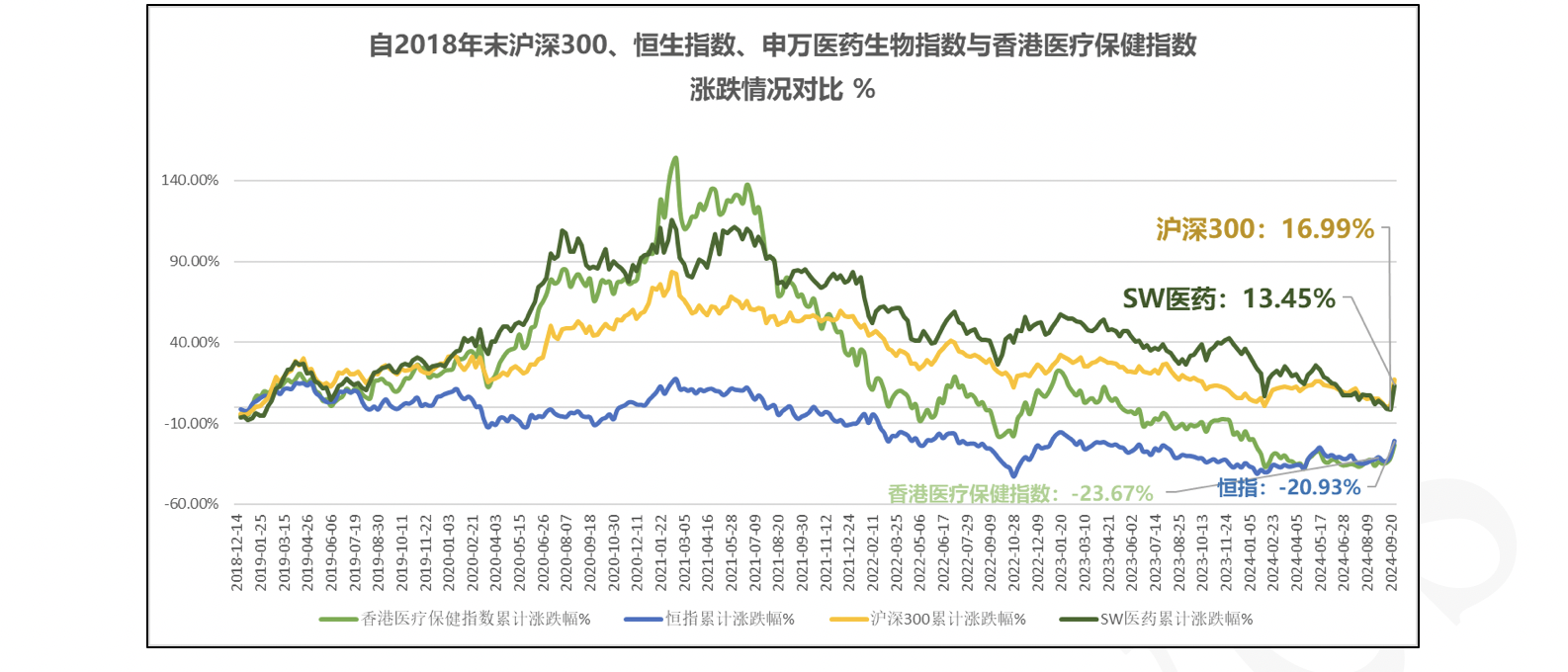

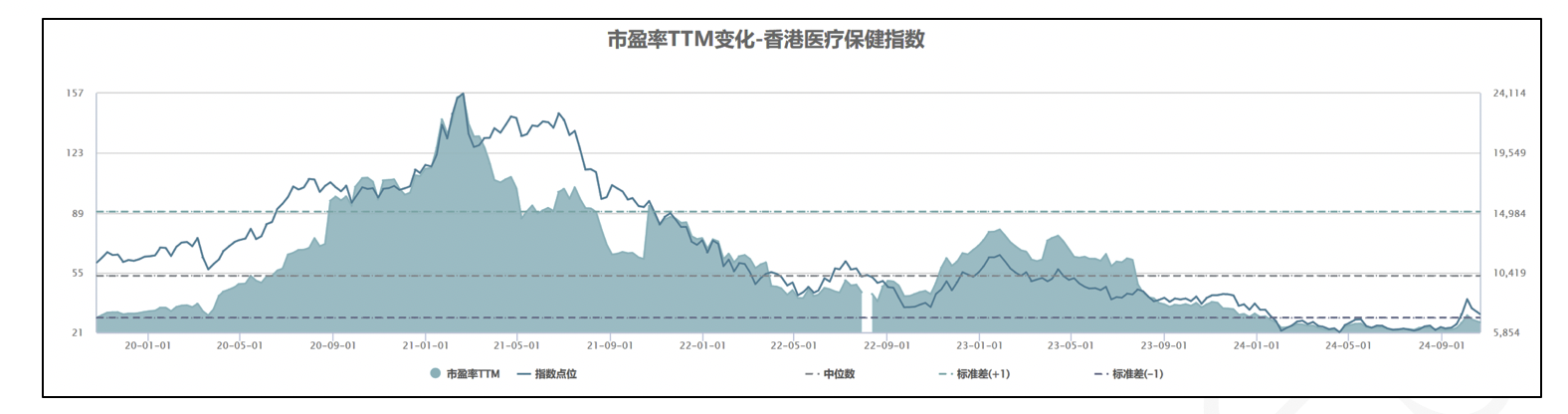

【导言】 2024年前三季度恒生指数上涨21.03%,港股医疗板块延续下跌态势,但三季度末有所反弹,香港医疗保健指数前三季度跌幅为9.99%;沪深300上涨7.94%,A股医疗板块跑输其他指数,申万医药指数下跌16.49%。截至9月30日,港股医疗板块仍处于近10年指数低位,仅略高于2016年底7355指数值;市场流动性在9月末有缓解迹象,但板块日均成交额仍不高于41亿港元;板块内企业市值分化进一步加剧,10亿以下企业数超过44%,日常交易活跃度较差,甚至为零。港股医疗板块当前PE-TTM约为26.49,处于近5年低位,落在-1标准差外,价值属性凸显;医疗板块估值较大盘溢价率近5年介于216% - 907%间,当前值为263.06%,处于20分位数位置。前三季度,生物科技与医疗保健技术板块实现较大幅度上涨,对应18.35%和9.61%。年初以来,多地市出台重磅创新医药发展促进政策,体现出有关部门对行业的积极支持态度,港股医疗企业基本面亦有修复,多家企业持续在公开市场回购股份,且有重磅私有化交易落地。美联储时隔四年靴子落地,进入降息通道,港股作为传统新兴市场载体,流动性将显著改善。医疗板块中创新资产占比高,得益于美债收益率下调及无风险收益率降低,生物科技、设备与器械子板块估值或将快速修复。

一、2024年前三季度行情回顾

1.市场行情概要

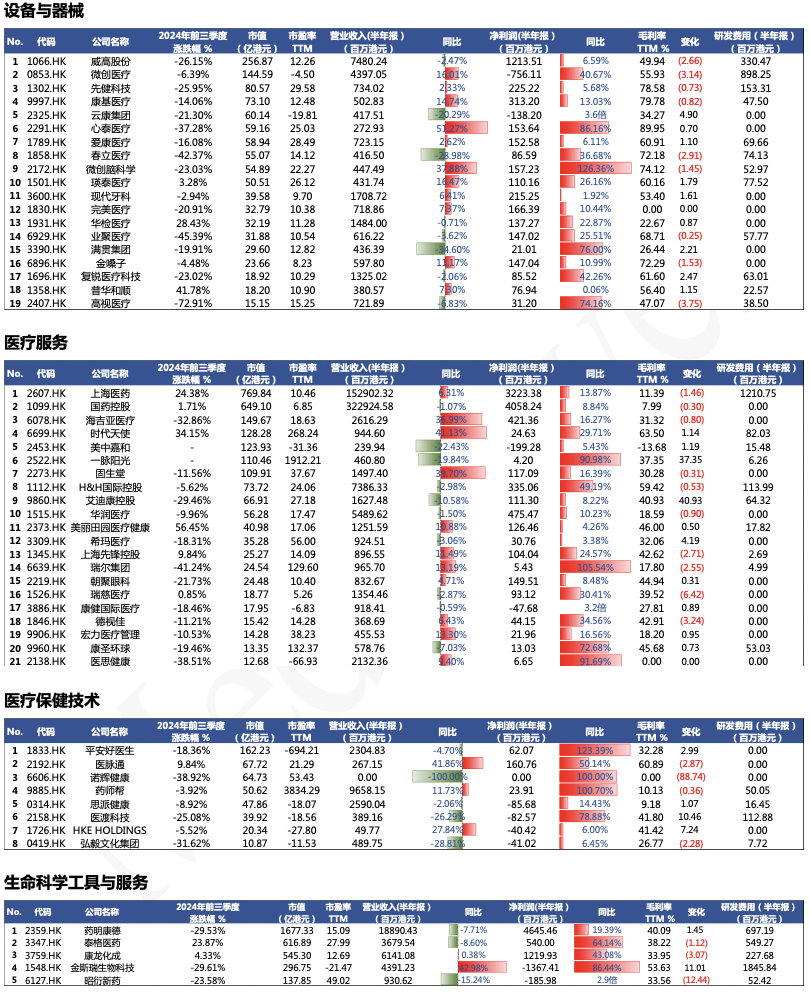

回溯沪深300、恒生指数、A股医疗板块(参考申万医药生物指数)与港股医疗板块(参考Wind香港医疗保健指数)自2018年末的走势,港股大盘及其医疗板块大幅跑输A股市场。沪深300和A股医疗板块自2018年12月至2024年9月30日止,分别上涨16.99%和13.45%;恒生指数自2021年始缓速下跌,2022年末经历一个季度的反弹后回归下跌态势,5年跌幅达20.93%;港股医疗板块2021年初涨至153%,之后快速回落收敛,5年跌幅为23.67%;相较大盘走势与A股医疗板块,港股医疗板块在此期间弹性更大,振幅达192.14%;2021年初大幅领先其他指数,目前已挤出近10年涨幅,处于2014年后的低位(2014年Q3指数为9048.17,当前值为7686.11)。

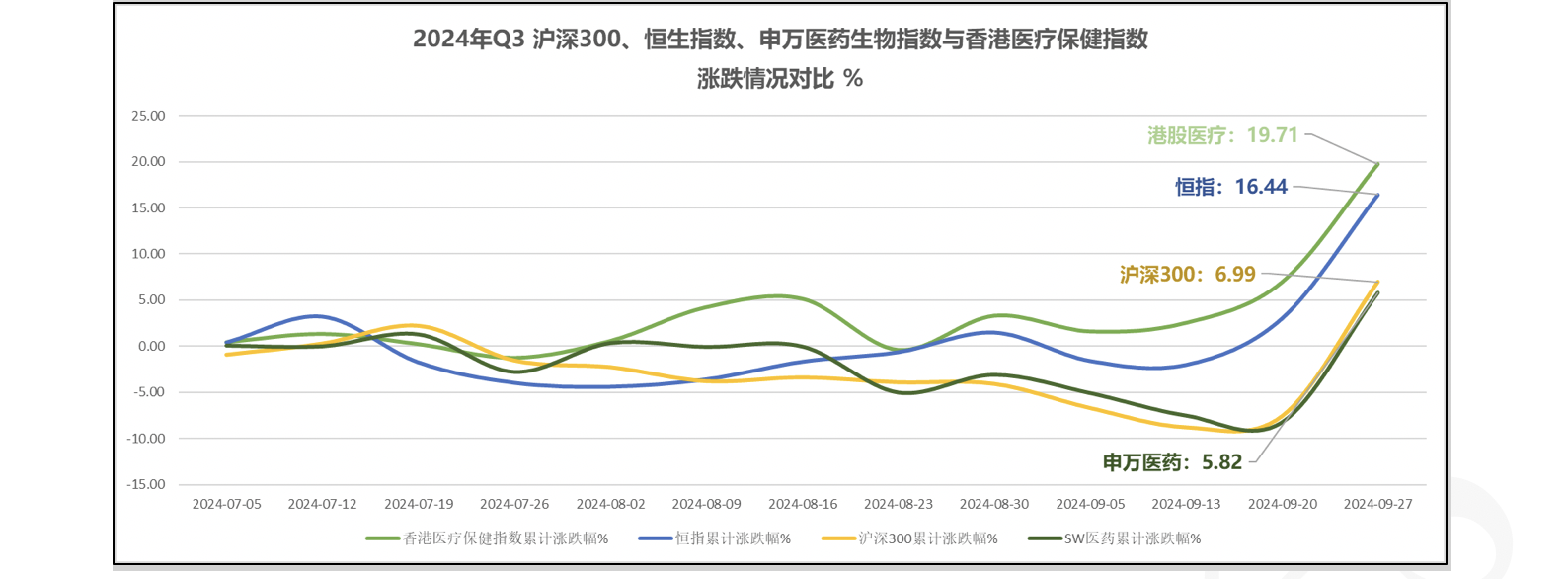

统计前三季度各指数表现(截至2024年Q3),恒生指数上涨21.03%,港股医疗板块下跌9.99%,沪深300上涨7.94%,A股医疗板块下跌16.49%。两地医疗板块均大幅跑输对应大盘,其中A股医疗板块相对亏损为24.43%,港股医疗板块相对亏损达31.02%。前三季度A股医疗板块表现最差,港股医疗板块次之,恒指涨幅领先。

2024年Q3行情,港股医疗指数实现反弹,上涨19.71%;恒指上涨16.44%,沪深300上涨6.99%,A股医疗板块上涨5.82%。三季度受美联储预期兑现,开启降息周期的影响,港股市场及其医疗板块较A股率先修复上涨。

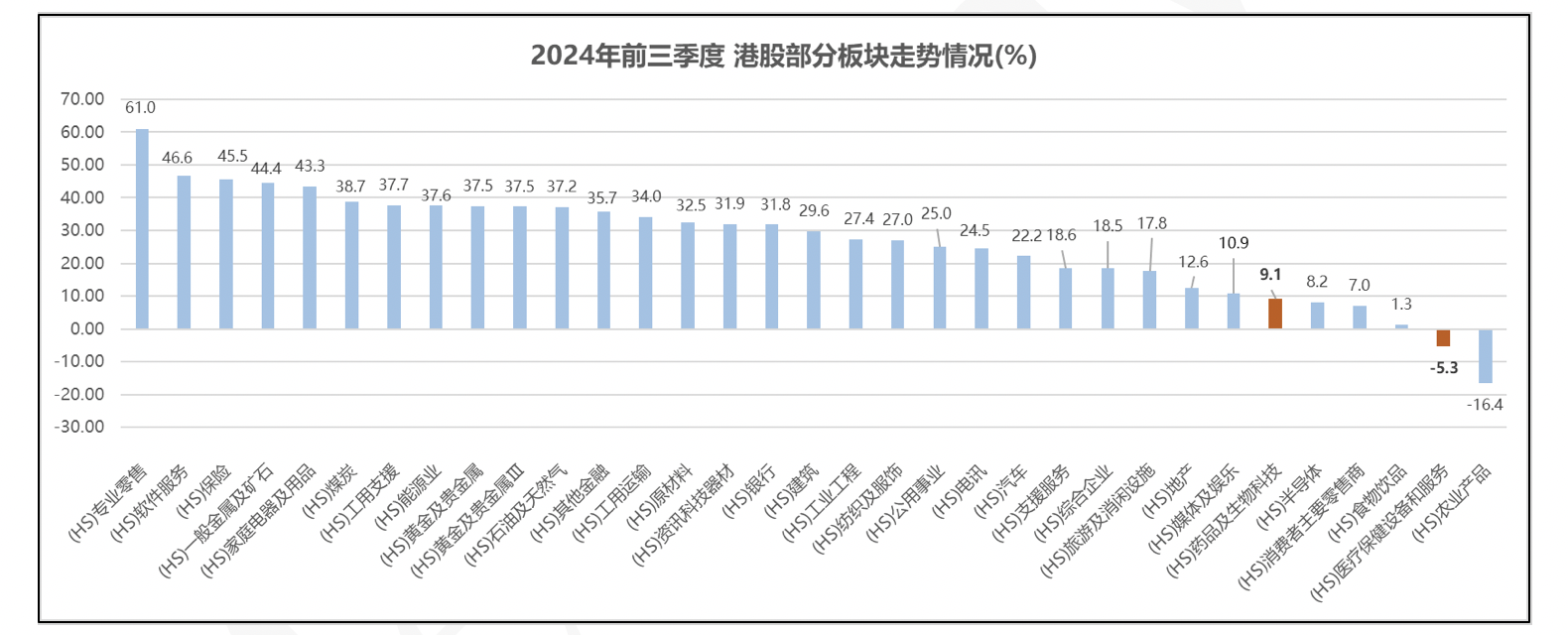

观察恒生二级子行业前三季度行情,医疗板块内药品及生物科技、医疗保健设备与服务处于落后梯队,但药品及生物科技上涨9.1%,设备与服务下跌5.3%,仅好于农业产品子行业;涨幅居前的是零售、软件服务、保险和金属矿石、家电等领域,其中零售上涨61%,软件服务上涨46.60%。

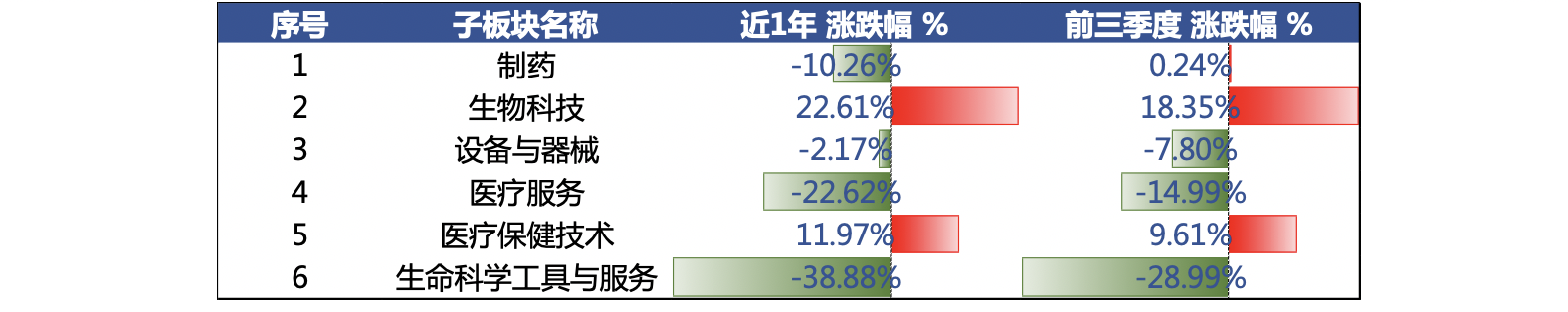

港股医疗各子板块近一年涨跌不一,生物科技、医疗保健技术实现上涨,分别为22.61%和11.97%;生命科学工具与服务下跌最甚,跌幅达38.88%;制药下跌10.26%,医疗服务下跌22.62%,设备与器械微跌2.17%。

前三季度而言,制药板块几乎持平,微涨0.24%;生物科技上涨18.35%,医疗保健技术上涨9.61%;生命科学工具与服务、医疗服务和设备与器械分别下跌28.99%、14.99%和7.80%。

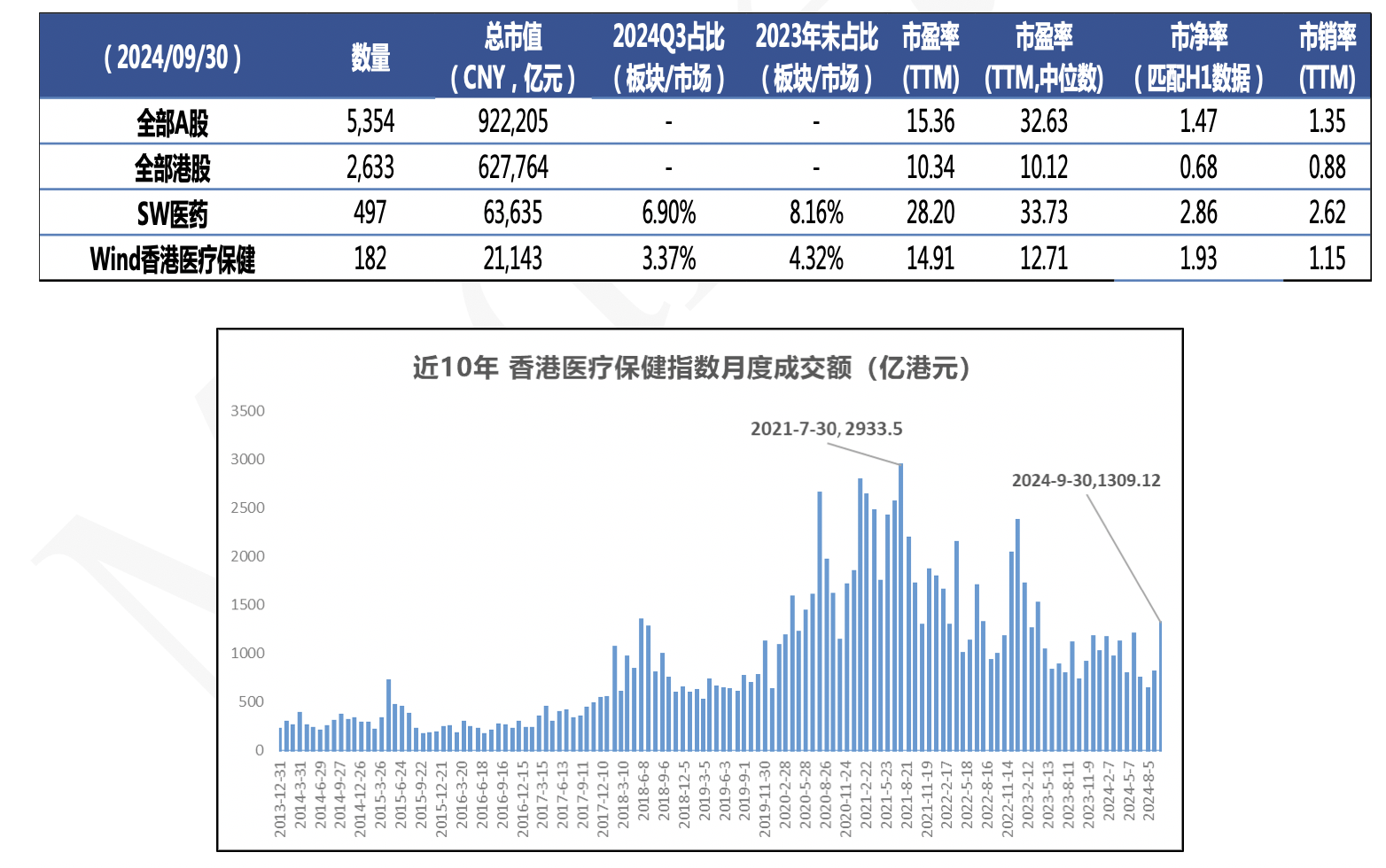

2.市场估值情况

体量维度,A股5354家(较H1减少9家)企业总市值约92.22万亿人民币(H1为80.94万亿),港股2633家(较H1增长4家)上市公司总市值约62.77万亿人民币(H1为49.76万亿),其中医疗板块占比分别为6.90%和3.37%,对应6.36万亿人民币(H1为5.45万亿)和2.11万亿人民币(H1为1.56万亿)规模,三季度分别增加了9100亿人民币和5500亿人民币。

估值水平维度,港股医疗板块PE-TTM(剔除负值)为14.91,中位数为12.71;A股医疗板块PE-TTM对应为28.20和33.73。港股医疗板块估值水平三季度整体上调约19.80%,A股上调约17.20%。港股板块内个股体量小、市值悬殊等因素使得大多数个股交易流动性极差,三季度有改善迹象,但三季度日均成交额仍不高于41亿港元。近十年80%的月度成交额不超1400亿港元;3年内板块月成交金额平均数、中位数分别为1268亿和1161亿港元,日均56亿港元。

基于估值维度,PE-TTM(未剔除负值)约为26.49,处于近5年13分位数位置。自2019年以来,香港医疗板块市盈率最低为21.42,最高为156.13,平均值为59.68,中位数为54.67。参考近5年市盈率水平,当前已落在-1个标准差(29.55)外,价值属性愈发凸显。

对比近5年医疗板块与恒指大盘的市盈率水平,大盘PE-TTM(剔除负值,整体法)平均数、中位数均分别为10.39和9.88,医疗板块平均数、中位数分别为52.99和43.44;医疗板块市盈率溢价率介于216% - 907%之间,2021年2月溢价率达到最高;当前值为263.06%,处于5年20分位数位置。

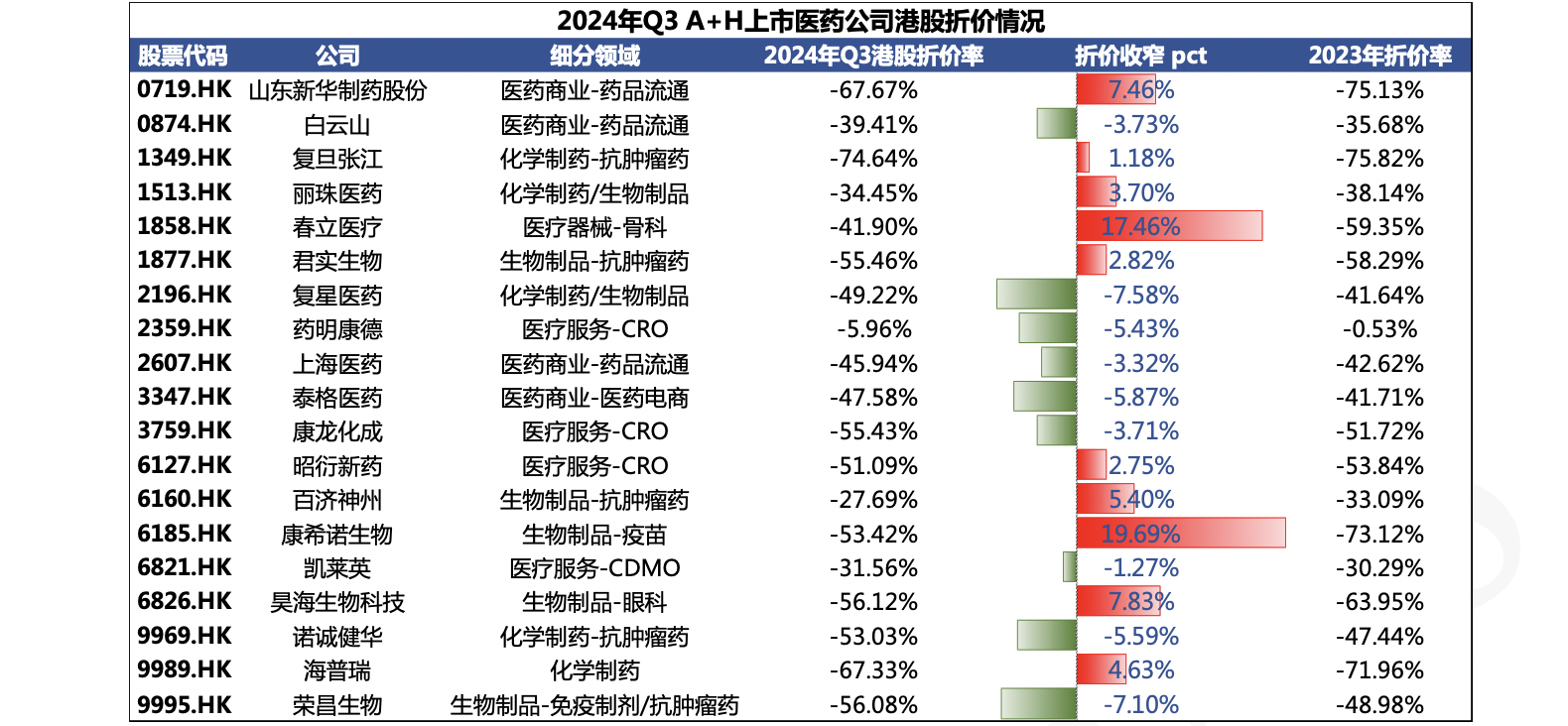

统计19家A+H两地上市的医疗企业,除药明康德、百济神州外,较A股多数折价超30%。药明康德折价仅5.96%,百济神州折价为27.69%;复旦张江AH折价超74%,山东新华制药股份折价为67.67%,海普瑞折价为67.33%。前三季度,春立医疗、康希诺生物折价大幅收窄,分别为17.46 pct和19.69 pct。

3.市值分布情况

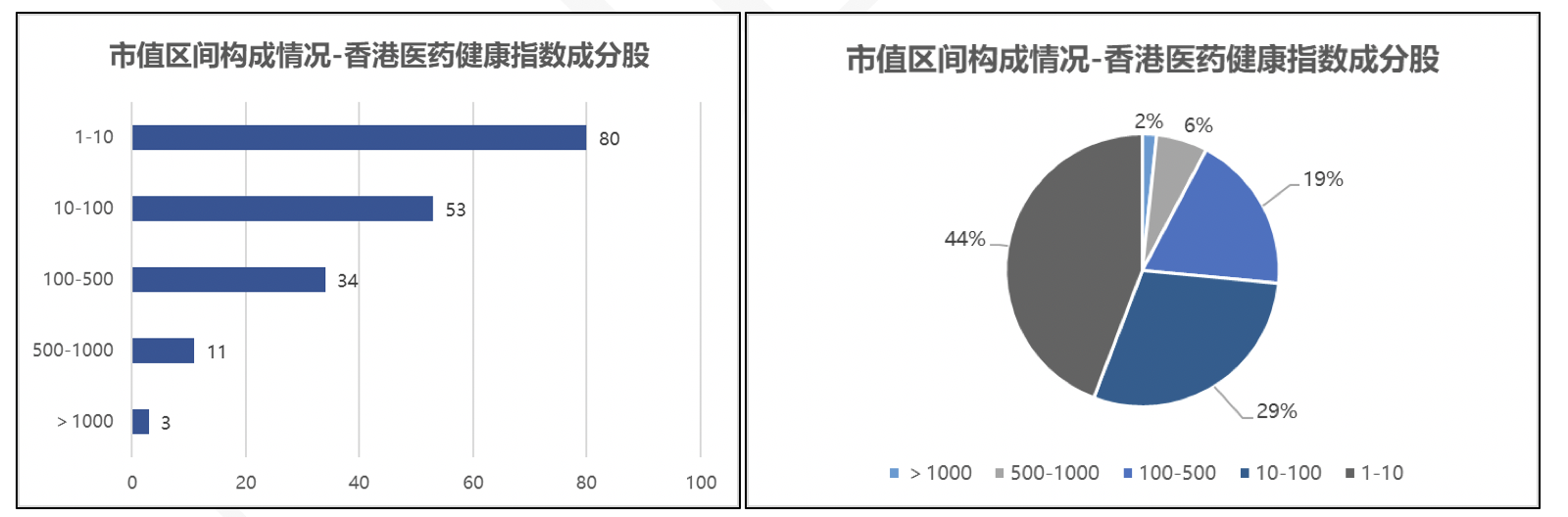

市值区间维度,千亿以上企业为3家(H1为2家),即百济神州、药明康德和翰森制药;相较年初,药明康德市值下降约703亿港元,市值由第一跌为第二;药明生物由1260.22亿跌至727.01亿港元;前三季度,百济神州市值增加约458亿港元;翰森制药市值增加308亿港元。500-1000亿区间企业包括信达生物、上海医药和复星医药等11家(H1为7家)企业。100-500亿区间企业包括华润医药、丽珠医药、凯莱英、君实生物和金斯瑞生物科技等34家(H1为31家)企业;前三季度,华润医药和丽珠医药等市值有所修复。10-100亿市值企业共53家(H1为67家),其余80家(H1为75家)均为10亿市值以下企业,73%均为小市值企业。

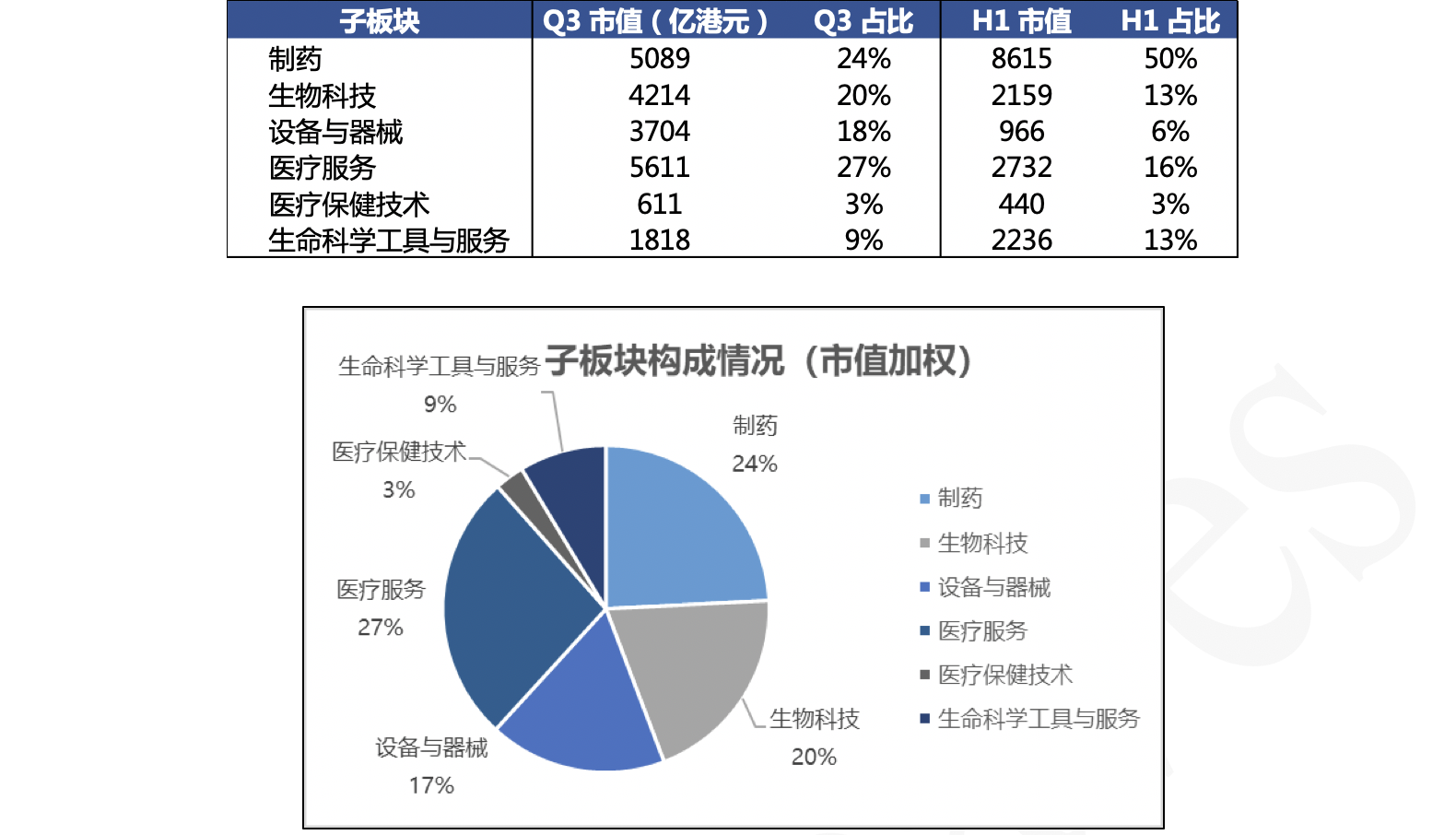

行业构成维度,样本内企业总市值为2.10万亿港元,其中医疗服务板块5611亿港元,占比由16%升至27%;制药板块5089亿港元(H1为8615亿),占比为24%(H1为50%);生物科技板块4214亿港元,占比为20%;设备与器械板块3704亿港元,占比为17%;生命科学工具与服务为1818亿港元(H1为2236亿),占比为9%;医疗保健技术板块611亿港元,占比为3%。

二、子板块情况梳理

1.子板块行情概览

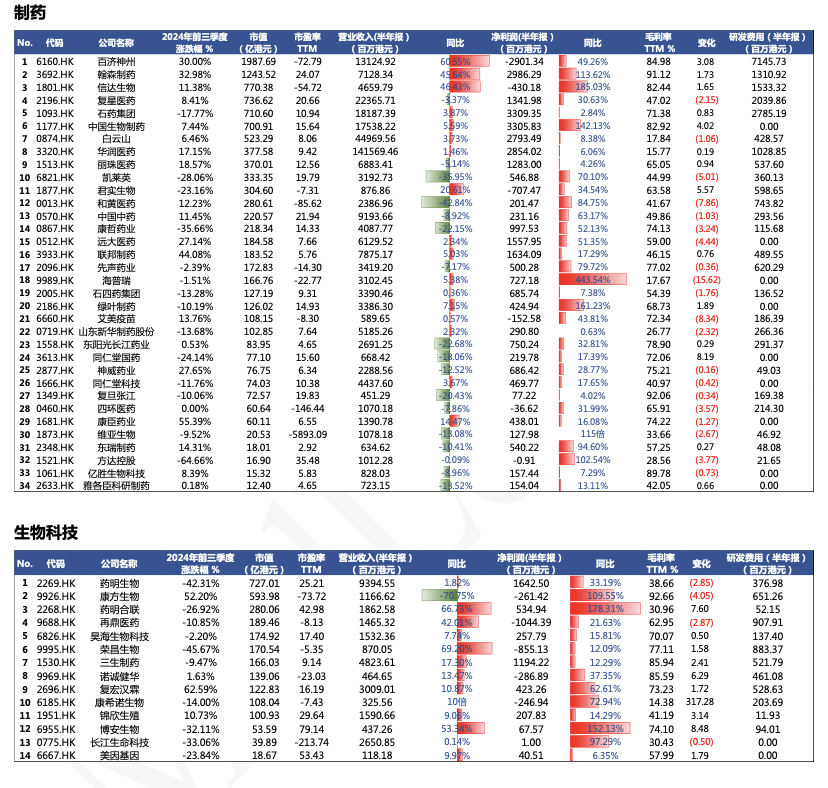

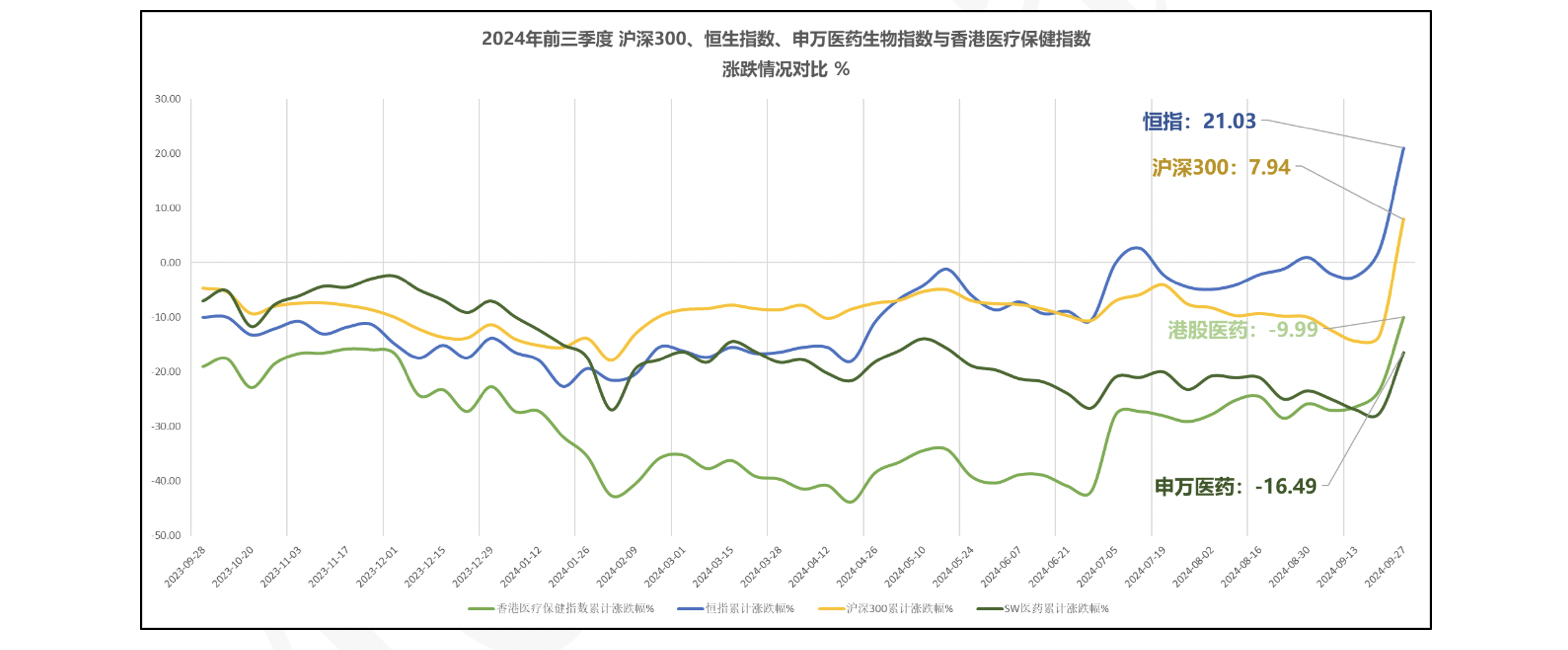

统计182家成分股内企业,剔除估值10亿港元以下企业,剩余数量为101家样本企业,按照其三级分类,各企业分布在制药、生物科技、设备与器械、医疗服务、医疗保健技术与生命科学工具与服务6个子板块。制药以百济神州、翰森制药、信达生物、复星医药与石药集团等为代表,包含34个企业;生物科技包含药明生物、康方生物、药明合联、再鼎医药与昊海生物科技等14个企业;设备与器械以威高股份、微创医疗、先健科技、康基医疗和云康集团为代表,包含19个企业;医疗服务包含上海医药、国药控股、海吉亚医疗、时代天使和美中嘉和等21个企业;医疗保健技术包含平安好医生、医脉通、诺辉健康、药师帮与思派健康等8个企业;生命科学工具与服务中仅含药明康德、泰格医药、康龙化成、金斯瑞生物科技和昭衍新药5个企业。

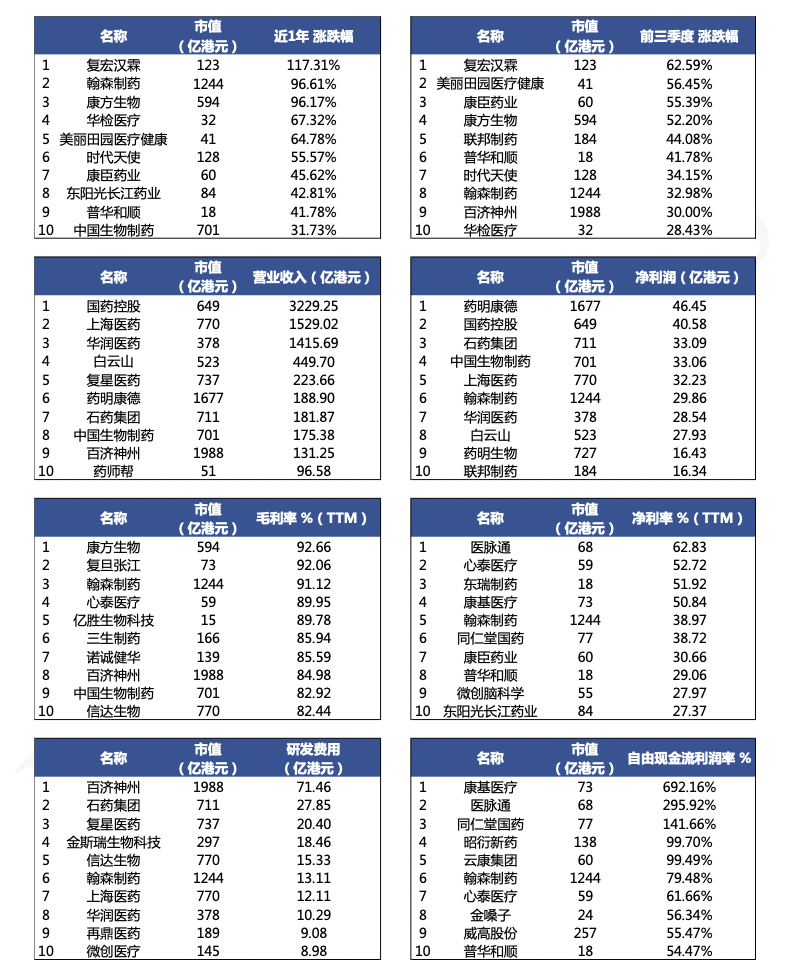

样本内市值居于前列的公司如下:

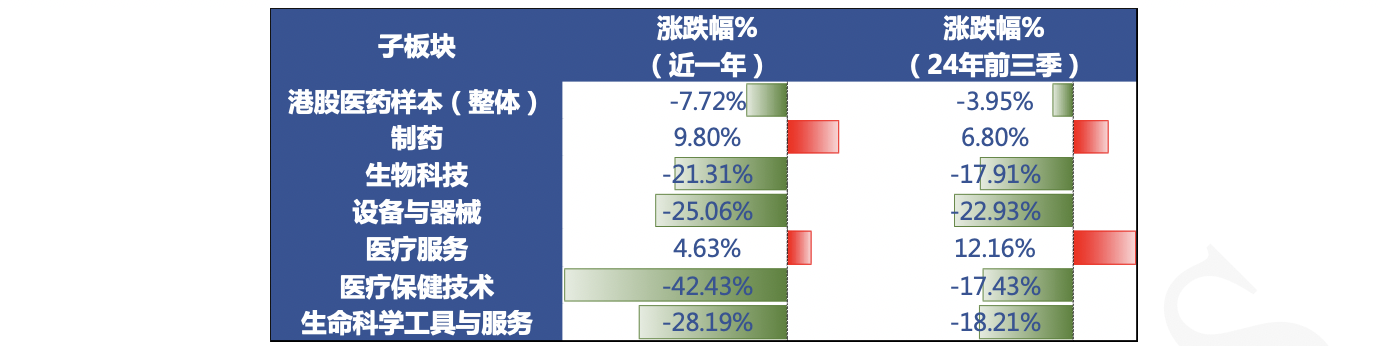

样本企业市值除制药与医疗服务子板块外,多数子板块走势一年来及前三季度呈现下跌态势。近1年,制药上涨9.80%;医疗保健技术跌幅最大,达到42.43%。前三季度,医疗服务上涨12.16%,设备与器械下跌22.93%。

2.子板块市盈率水平概览

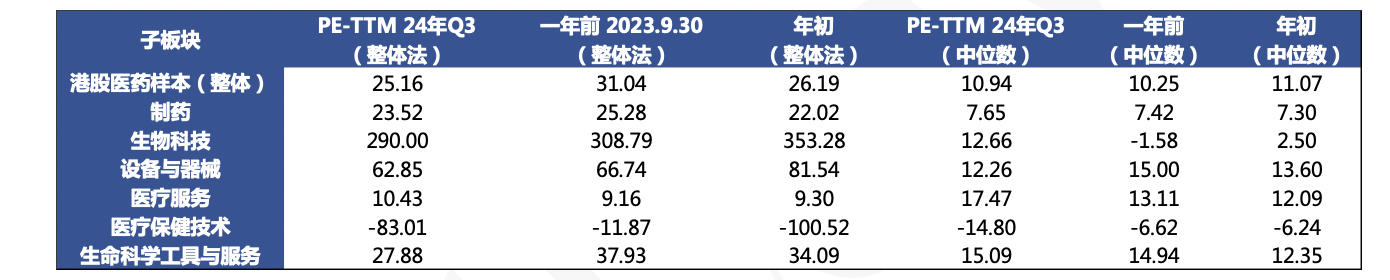

样本企业的PE-TTM(未剔除负值)为25.16,较1年前调低20%;前三季度,除医疗服务与制药估值略有提高外,其余子板块估值各有所降。中位数维度,样本PE-TTM中位数为10.94,制药、生物科技、设备与器械、医疗服务和生命科学工具与服务的市盈率中位数分别为7.65、12.66、12.26、17.47和15.09。

三、复盘与展望

2024年前三季度港股医疗板块整体下跌9.99%,但三季度单季实现上涨19.71%;虽然估值仍处于近五年来低位区间,流动性较差,呈现出低估值与高忽视度的双x重谷底特征,但伴随着宏观环境转变,资金面与情绪因素正在逐渐向好。机构化主导的港股市场中,具备领先地位的头部企业、业务与产品创新差异化优势显著的企业将更快实现市值修复,获得市场认同。

附:个股数据TOP统计

附:子板块中报概览